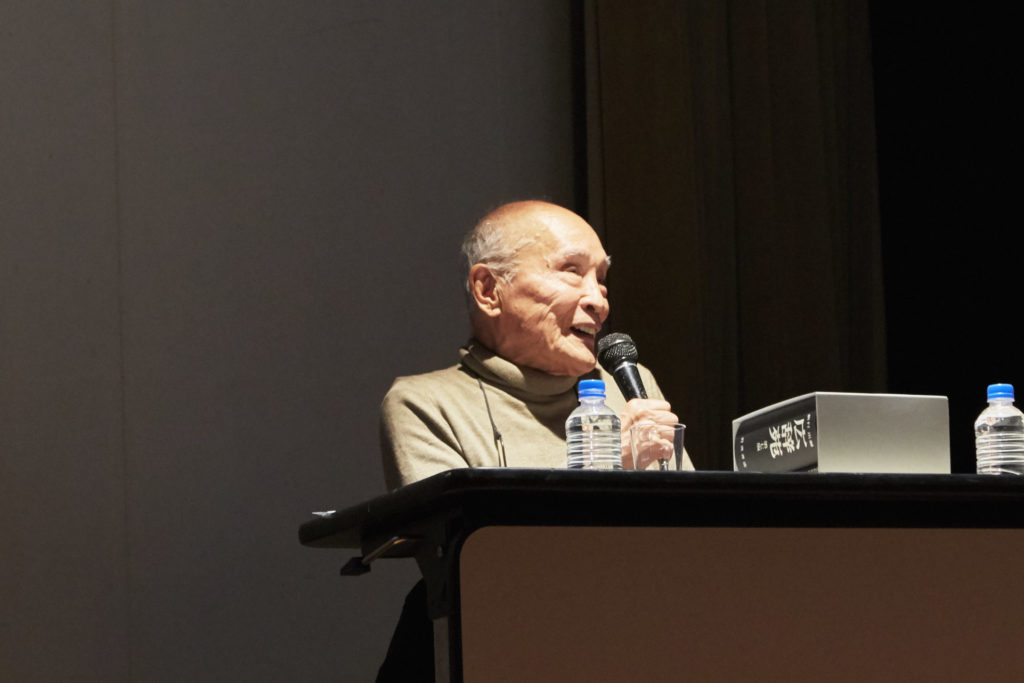

『二十億光年の孤独』で1952年にデビュー。上梓した単行詩集だけでも60冊は超える。半世紀以上もの間、言葉に向き合ってきた詩人、谷川俊太郎先生が、広辞苑大学の講師として登壇した。広辞苑大学とは、広辞苑第七版の出版を記念して開かれた大学。その講義内容は、講師陣に委ねられている。ルールはただ一つ。テキストは広辞苑のみ。谷川先生の話が聞けるとあって、当日の会場は超満員となった。

言葉はサラダ。言葉は石や木。

聴衆が固唾を飲んで見守る中、聞き手の朝日新聞赤田記者とともに壇上に現れた谷川先生は、登場するなりマイクの前に立ち、一編の詩を朗読し始めた。

かっぱ

かっぱかっぱらった

かっぱらっぱかっぱらった

とってちってた

かっぱなっぱかった

かっぱなっぱいっぱかった

かってきってくった

「この詩を中国語に訳そうとした友人がいるんですよ。僕は無理だと思った。彼は二年かかって、中国語にしたそうですが」

この詩とは、「ことばあそびうた」におさめられている詩、「かっぱ」。中国語に訳そうとした友人というのが、中国の詩人、田原(でんげん)氏である。さらに、谷川氏はこう続けた。

「『ことばあそびうた』は、日本語の音の面白さ、豊かさを現代詩にとり入れたいと考えたんです。雑誌連載だったから、月に一つずつ作るんですが、これがもうすごく時間がかかる。紙とかノートに、ぱで終わる言葉を探して、組み合わせて。そのうち、逆引き辞典が出て、語尾音索引ができるようになったんだけど、それが出てきたら自分で考えないで済むからつまんなくなったんですね」

言葉の羅列。そう言ってしまえば、それまでだ。だが、その一つひとつの言葉選びに、つくり手は心を砕く。谷川先生はそのプロセスを「言葉はサラダみたいなところがあって、いろんな材料で組み立てていく楽しさがある」と表現する。だが、前述の「ことばあそびうた」の時は話が違った。

「言葉が石とか木みたいに物質化してくる。自分の主観では動かない。『ことばあそびうた』を書いたおかげで、言葉の抵抗感を感じられるようになった。それが自分にとってよかったですね」。

あいしてるって、どういうかんじ?

谷川先生にとって広辞苑は、片時も手放すことのないもの。暮らしの中に日常的にあるもの。「鍋釜と同じ」だという。その一方で、谷川先生はこうも続ける。

「広辞苑で引いた言葉は、ベーシックなものであって、自分の体とか心とかに、くっついてこない。ある意味、引いただけで満足しちゃいけないと、ずっと思っていた」

ここで赤田記者が取り出したのが、広辞苑第七版。引いたのは、「愛する」という動詞だった。

広辞苑には、「①愛情をそそいで大切にする。いつくしむ。②心を強く引きつけられ、恋しく思う。恋い慕う。③ある物事を強く好み、親しむ。また、価値を認め、大切に思う。④適度にあしらう。あやす。⑤愛撫する」とある。

次に紹介する谷川俊太郎氏の詩「あいしてる」の意味と読み比べてみて欲しい。

あいしてる

あいしてるって どういうかんじ?

ならんですわって うっとりみつめ

あくびもくしゃみも すてきにみえて

ぺろっとなめたく なっちゃうかんじ

あいしてるって どういうかんじ?

みせびらかして やりたいけれど

だれにもさわって ほしくなくって

どこかへしまって おきたいかんじ

あいしてるって どういうかんじ?

いちばんだいじな ぷらもをあげて

つぎにだいじな きってもあげて

おまけにまんがも つけたいかんじ

「いちねんせい」(1987年、小学館)

「愛するってどういう意味って聞かれたら、こう伝えたらわかるのかなと思って書いた。自分の子供時代だけ、というより大人になってからの恋愛体験とか、全部入ってる気がします。言葉っていうのは、生きていく経験によって定義していくもの。それが言葉の本当の定義の仕方」

「愛する」という語句から派生して、話題は谷川先生のプライベートに。三度の結婚、三度の離婚を経験している谷川先生に、赤田記者があえて突っ込む。

「普通、1回か2回で、(結婚という)制度の限界を感じるのでは?」

苦笑しながら、谷川先生はこう答えた。

「私は一夫一婦制の狂信的信者なんですよ。一夫一婦制を守りたいがために、別れて次の一夫一婦制にいく、という思想」。

「プライベートも考えると、またこの詩は味わい深いですね」とコメントする赤田記者に、谷川先生は「もうこの話はやめましょうよ」とはにかむ。思わず脳裏に、佐野洋子氏を思い浮かべてにんまりしてしまったのは、筆者だけではないだろう。

いまここ、を切り取る詩人の目。

ここで、再び広辞苑が登場。詩という言葉の意味を紐解いた。その中に、谷川先生お気に入りの一節がある。

詩に別才あり

詩の巧拙は学問の深浅に関係せず、特殊の才能によることの多いことをいう。

「よくぞ言ってくれたなと思いますよ。僕は定時制高校卒。大学には行ってないの。教養がないんです。詩を作るより田をつくれ、なんて言葉もありましてね。これはずっと、考えていましたよ。詩を作っていることの一種の後ろめたさがある。実際の行動で、社会にプラスになることをしたいと思っていました」

詩を書きをはじめた頃から、詩にある種の疑いを持っていたという谷川先生。

「頭脳労働っていうとね。学問とか教養に行けばいいんでしょうけれど。(詩は)学問に関係ないところがインチキくさいの」

だが、その「インチキくさい」ものに私たち読者は、しばしば胸を打たれ、ため息をつく。くすりと笑ったり、涙を流したりする。それは「学問とか教養」をはるかに超越している。詩に別才あり、とはまさに谷川先生をさす言葉なのだろう。

では、谷川先生にとって詩とは何か。

「時間に支配される小説よりも、自由なもの」だと谷川先生は説く。

「簡単に言ってしまうと、僕は長く書けないんですよ。歴史は暗記ものでしょう?僕そういうの苦手。歴史があまり面白くない。詩というのは、ある一場面、いまここ、が中心であるという風に考えるようになった。いまここ、に見えない歴史が隠れてるんだから、いまここ、を書くのでいいんじゃないかと思います」

果たして、詩人の目は、いまここ、をどう切り取るのか。

「どこにでも詩の材料は転がっている。身の回りのことどれでも、詩的な次元に移行してしまう。言葉の組み合わせで詩ができるわけですが、言葉を組み合わせる感覚が、日常的な感覚から離れた時に、その感覚が詩として立ち上がるんです」

3歳と5歳と15歳の自分がいる。

「自分を真っ白にして言葉を待つ、というのは一種の理想ですね。なかなかそうはならない。普通こうしゃべっているときは、意識で書いてる。詩は、意識で書くだけでは痩せてしまう。意識下にある、言語になっていないモヤモヤから言葉が生まれてくるのを待つのがいい」

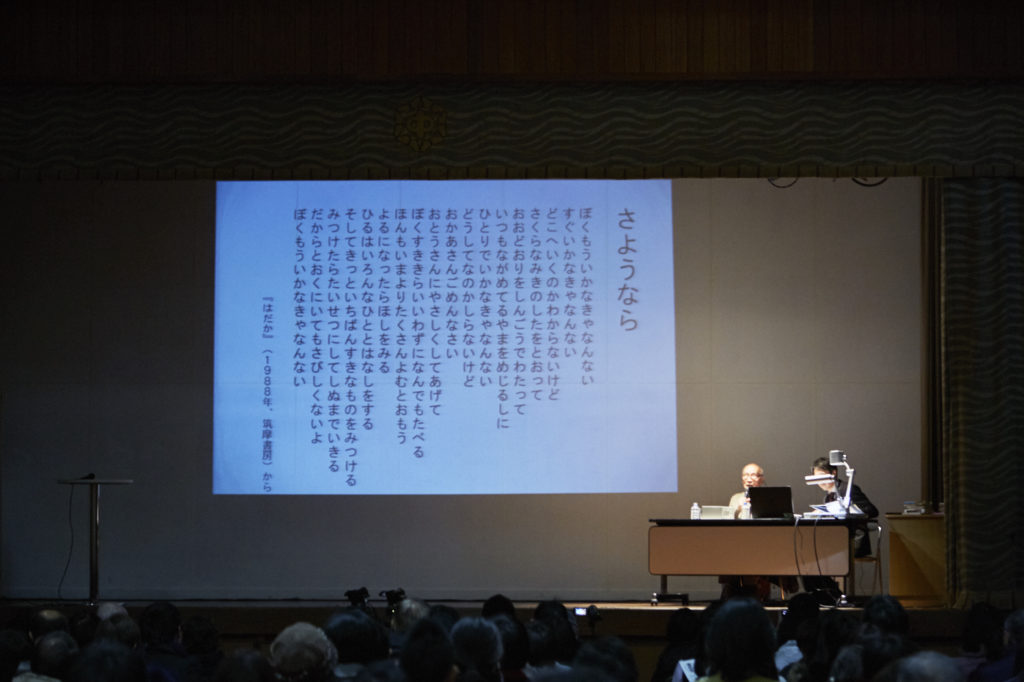

自分を真っ白にした時に降りてきた言葉。予測もしていなかったところから浮かんできた詩。その一つとして谷川氏が紹介してくれたのが「さようなら」だ。

さようなら

ぼくもういかなきゃなんない

すぐいかなきゃなんない

どこへいくのかわからないけど

さくらなみきのしたをとおって

おおどおりをしんごうでわたって

いつもながめてるやまをめじるしに

ひとりでいかなきゃなんない

どうしてなのかしらないけど

おかあさんごめんなさい

おとうさんにやさしくしてあげて

ぼくすききらいいわずになんでもたべる

ほんもいまよりたくさんよむとおもう

よるになったらほしをみる

ひるはいろんなひととはなしをする

そしてきっといちばんすきなものをみつける

みつけたらたいせつにしてしぬまでいきる

だからとおくにいてもさびしくないよ

ぼくもういかなきゃなんない

「はだか」(1988年、筑摩書房)

この詩に登場する「僕」は死んでしまったのだと捉える人がいる。あるいは、「僕」はただ、自立して親元から離れたのだと捉える人もいる。谷川先生は、そのどちらの解釈も、否定も肯定もしない。

「これを書いた時に、自分の中に、子どもがちゃんと生きているということに気づいた」

谷川先生曰く、人間の生涯を図にあらわすと、木の年輪型になるという。おそらく、ほとんどの方が想像するのは、青年期まで右肩上がりで、壮年期をすぎると下がっていく、かまぼこ型のグラフだろう。

谷川先生の主張はこうだ。

「木の年輪のように、真ん中に0歳の自分がいて、3歳、5歳、15歳と線が増えていって、一番外側に現在の自分がいる。自分の中に、3歳、5歳、15歳のときの自分が、まだいるんです。みんなある程度、抑圧しているでしょうけど、思いがけない時に幼児性が出てきたりするんですよ」

続いて紹介してくれたのは、詩集『世間知ラズ』の一節だ。

私はただかっこいい言葉の蝶々を追っかけただけの

世間知らずの子ども。

谷川先生は、自分を「世間知ラズ」だという。

「世間を知らないで済んでいるっていうのかな。詩の世界は現実世界と離れたところで成り立つ。離れているから、読む人が感動してくれるんですよ。佐野洋子は、僕に詩というものが日常的な現実から離れているんだと、繰り返し批評してくれました。『世間知ラズ』という詩集を出した時、その題名を褒めてくれたんです」。

そんな話を聞いていると、壇上で語る86歳の谷川先生の姿が、世間を知らない、無垢な子どものようにも見えてくる。

「詩における言葉と言葉の関係が、音楽における音符と音符の関係になるのが理想。意味と意味のつながりだけじゃなくて、意味を超えたようなことで、言葉が繋がるといい」

「詩とは心を揺さぶるもの。音楽もそうでしょう?ロックだって体ぐるみ。詩も、そこまでいければいいなと思う」

谷川先生自身が朗読する詩に、その背景のストーリーに、筆者も含め、聴衆の多くが心を揺さぶられたに違いない。1時間あまりの講義が終わったあとも、拍手がしばらく鳴り止まなかった。

Text:山田知奈 / Photo:鈴木渉、他

全編動画レポートもお楽しみください。